今回は神奈川は海老名にある「泉橋酒造」にお邪魔しました。

都内からアクセスも良くてものの1時間弱で到着。

海老名の駅は物珍しくもないですが、初訪なので一応記念撮影。

蔵に行く前の腹ごなしに老舗のお蕎麦屋さんに。

大変満足でした。蕎麦前での日本酒はもちろん「泉橋」

さて蕎麦屋から歩いて15分程度で見えてきました。

外から見るとそんなに大きい蔵には感じません。

英語表記で書かれるとなんだかお洒落ですね。

蔵見学では初めてですがほぼ満席で大盛況。いつの日かの青森では完全にマンツーマンだったこともある

のですが、やはり都内からのアクセスの良さなのでしょうかね。

1人遅れた後輩は少し気まずそうでした。

蔵人による映像の説明から自社栽培の田んぼから蔵の中まで見学が可能のようです。

さて早速最初は自社生産の田んぼです。

こちらの蔵は「酒造りは米造りから」という信念をお持ちで、

「栽培醸造蔵」として自ら生産しているようです。

雄町や山田錦、亀の尾など様々な品種を育てているとか。

品種によって収穫の時期も異なるようで山田錦は遅く11月の半ばくらいだとか。

遠くからみると色が全然違う。右の写真の奥の黄色いものが食用米だそう。

続いて精米所

たくさんの酒米が置かれていますね。精米機はこんな感じです。

ちなみにこの時間、蔵人たちは毎朝4時に出社するそうですね。

米が蒸しあがるのが6時頃。この時間が一日の中で一番気温が低く適しているのだとか。

いや、蔵人は大変です。

続いて仕込み水の説明。

丹沢山の伏流水を使っているとのご説明。

さていよいよ仕込みの中に入っていきます。

まずは蒸米。

蔵に入って最初に目にするのが大きな釜ですね。

この日は時期の早い酒米を蒸した後のようでまだ湯気がたってました。

麹用に蒸す米と、醪用に蒸す米は違うらしいです。

食用米だと影響ないが酒米は水につけている時間が数秒違うだけでべちゃべちゃになったりするとのこと。

品種にあわせた技術を要するみたいですね。いや奥が深い。

続く製麹。こちらはさすがに温度管理、衛生管理の都合上、中は見ることはできません。

酒母室は遠くからのみ。

ちなみにこちらの蔵人の方は醪をつくる3段仕込みをステーキに例えていました。

3枚も一気に食べれないと一緒。菌も一度には食べきれないとか。ふむ分かりやすい。

こちらの蔵は全量「舟」で搾っているそう。

搾りの作業は大変な作業らしくこの大きな舟に袋をひとつひとつ並べていくようです。

底が深いので最初はほぼ逆立ち状態での作業になるのだとか。

貯蔵タンクがこちらです。

タンクの技術も年々あがっており、自動温度調整のものが一番正確とのこと。写真右側ですね。

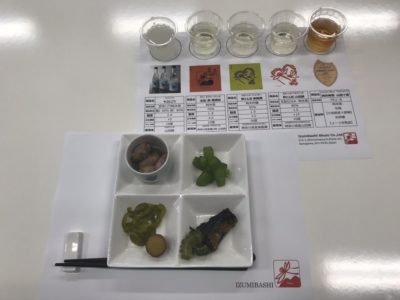

全ての工程が終わったあとはお待ちかねの試飲です。

説明とともに並べて比べるのは楽しいし、違いがよくわかります。

全体的には旨味もありバランスの良い食中酒系に感じました。

楽風米という神奈川産の酒米もあるようですね。

こちらの蔵ではお酒の販売も実施しています。

もちろん戦利品で一品購入したので別途アップしたいと思います。

酒蔵の訪問は何度かしていますが、蔵の中まで見れるところと見れないところ。

見れても説明が難しかったり、なかったりとマチマチではあるのですが、

こちらの泉橋酒造はとてもわかり易かったです。蔵人の方の自分の言葉や例を取り入れた

説明のおかげなのですが、この方のお名前を失念してしまいました。。

首都圏からもアクセスよく便利な場所なので機会あれば訪れてみてください。